秋田県立美術館 藤田嗣治の「秋田の行事」が常設されています。

米穀商を営み秋田の資産家であった平野政吉が、親しくしていた藤田に依頼した壁画です。

秋田の文化、風習が俯瞰できる壮大な壁画。お祭りや秋田の人々の暮らしの様子がいっぱいに盛り込まれ華やかです。いきいきとしたエネルギーと同時に神様の存在を感じる厳かな作品でもあると思いました。

カフェもとても素敵です。

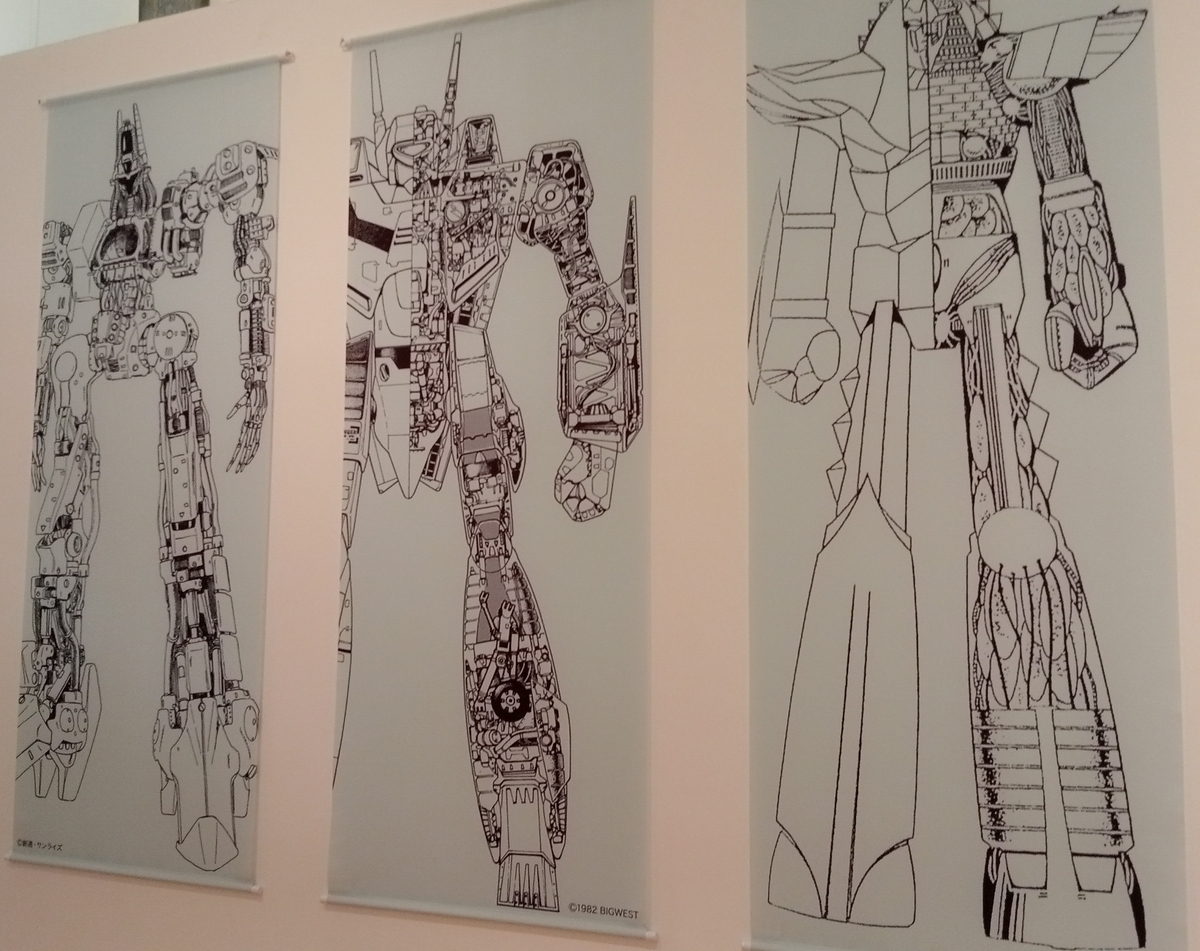

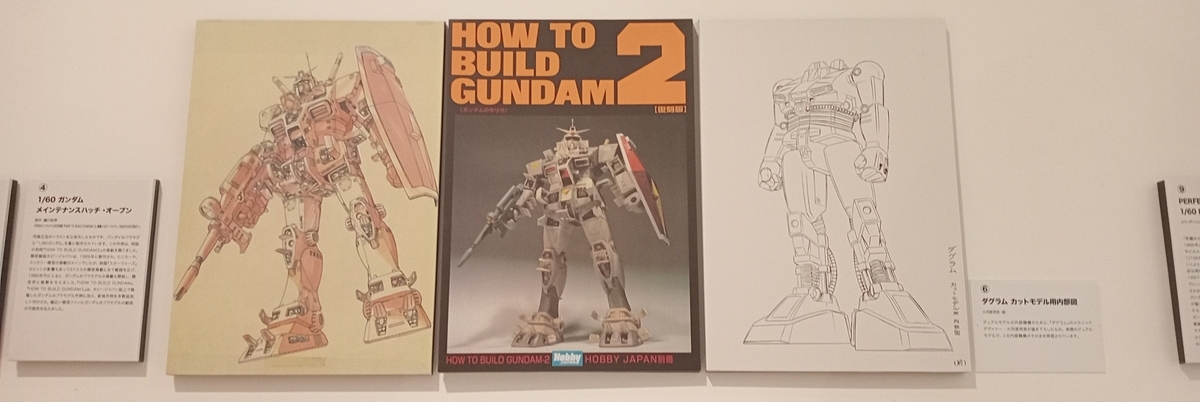

解体新書

遠近法や陰影法を用いて描かれた精巧な解剖図。

西洋画法を、本草学者・平賀源内に学んだ、秋田藩士小田野直武の作です。

青森、山形、秋田と、このところ東北の美術館に出かけています。

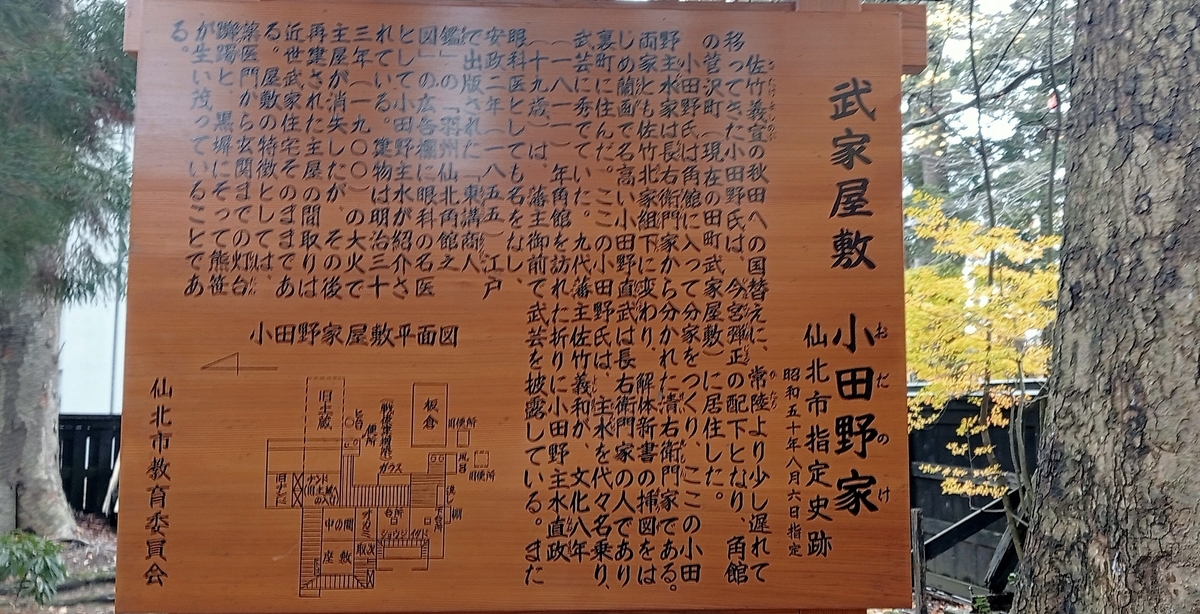

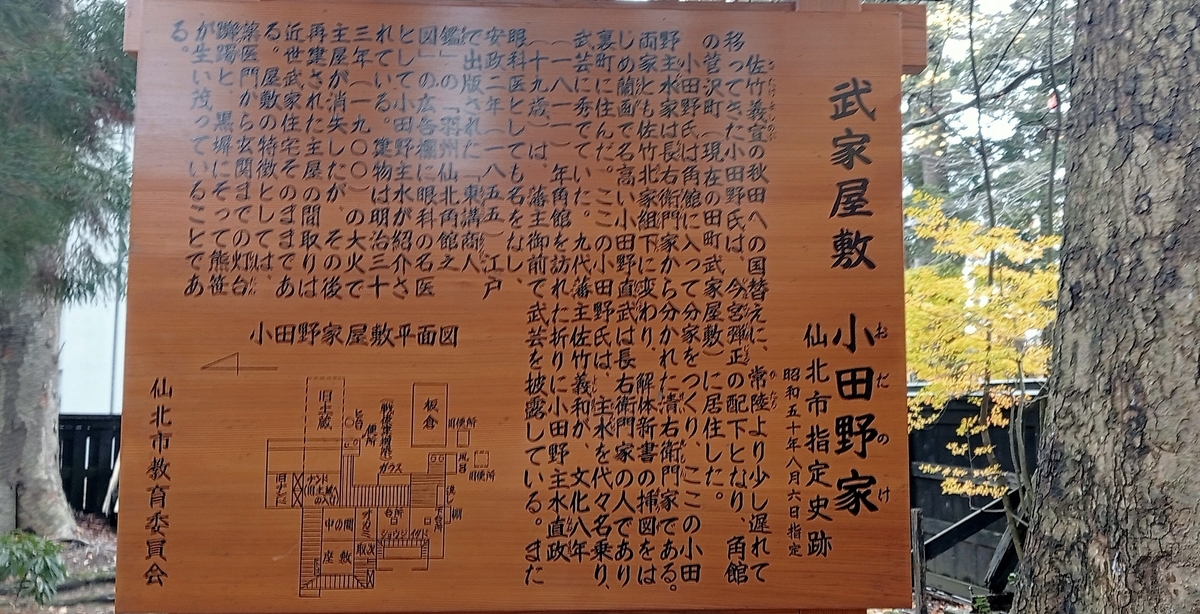

秋田といえば秋田蘭画。角館の武家屋敷のエリアにある平福記念美術館にぜひ行きたかったのですが改装中の期間で残念!

武家屋敷に熊が出たというニュースがあったので、タクシーでガイドしていただきつつ見学しました。熊が登っていたという木を教えていただきましたが、武家屋敷の中心部で驚きました。

石黒家は佐竹北家の用人(勘定役)を勤めたお家柄。(秋田県知事の佐竹敬久氏は、江戸時代の秋田藩主佐竹家の分家・佐竹北家の21代当主です)

角館に現存する最古の武家屋敷といわれるこの石黒家には今でも直系のご家族が住んでいらっしゃいます。

ここ一軒のみ、部屋に上がり、武家屋敷特有の内部を見学することができます。

代々伝わる武具甲冑類・古文書(解体新書関連資料を含む)・雪国の生活道具なども常設展示されています。

秋田蘭画とは江戸時代中期、小田野直武をはじめとする、秋田の藩士たちが描いた絵画のことです。西洋や中国からもたらされた陰影法や遠近法などの洋風表現を日本画の型に当てはめて描かれたものだそうです。

直武が秋田蘭画を描いたのは、江戸にきた安永2(1773)年から直武が亡くなる安永9(1780)年・32歳!までの、わずか7年間ですが、

日本画に大きな影響を与えています。

最初に本格的に日本の風景画を描いたのは秋田蘭画であり、北斎や広重の浮世絵や司馬江漢の風景画(油絵)は秋田蘭画から始まっているのだそう。

日本の風景画のルーツが秋田蘭画にあったとは!

武家屋敷のアイドル 秋田犬の武家丸くん。唯一会えた秋田犬です。

小田野直武一族の分家にあたるお屋敷があります。

秋田内陸線にも乗ってみました。鉄道ファンの気持ちが少し分かりました。

友人のオールドノリタケのコレクターが見せてくれた花瓶に、遠い景色と手前の大きな鳥、花が描かれていました。

これは!憧れの秋田蘭画みたい!

花瓶という形状が秋田蘭画のように見せてくれたのかしら?